Депутат свердловского Заксобрания, основатель фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков много внимания уделяет помощи старшему поколению. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны ветераны, труженики тыла и многие другие представители старшего поколения, живущие в Ленинском районе Екатеринбурга, получают поздравления и подарки и лично от Виктора Маслакова, и от фонда «Добрососедство».

А сегодня — в честь Дня защитника Отечества — мы начинаем цикл рассказов о наших дорогих ветеранах и об их удивительных, сложных и героических судьбах.

А сегодня — в честь Дня защитника Отечества — мы начинаем цикл рассказов о наших дорогих ветеранах и об их удивительных, сложных и героических судьбах.

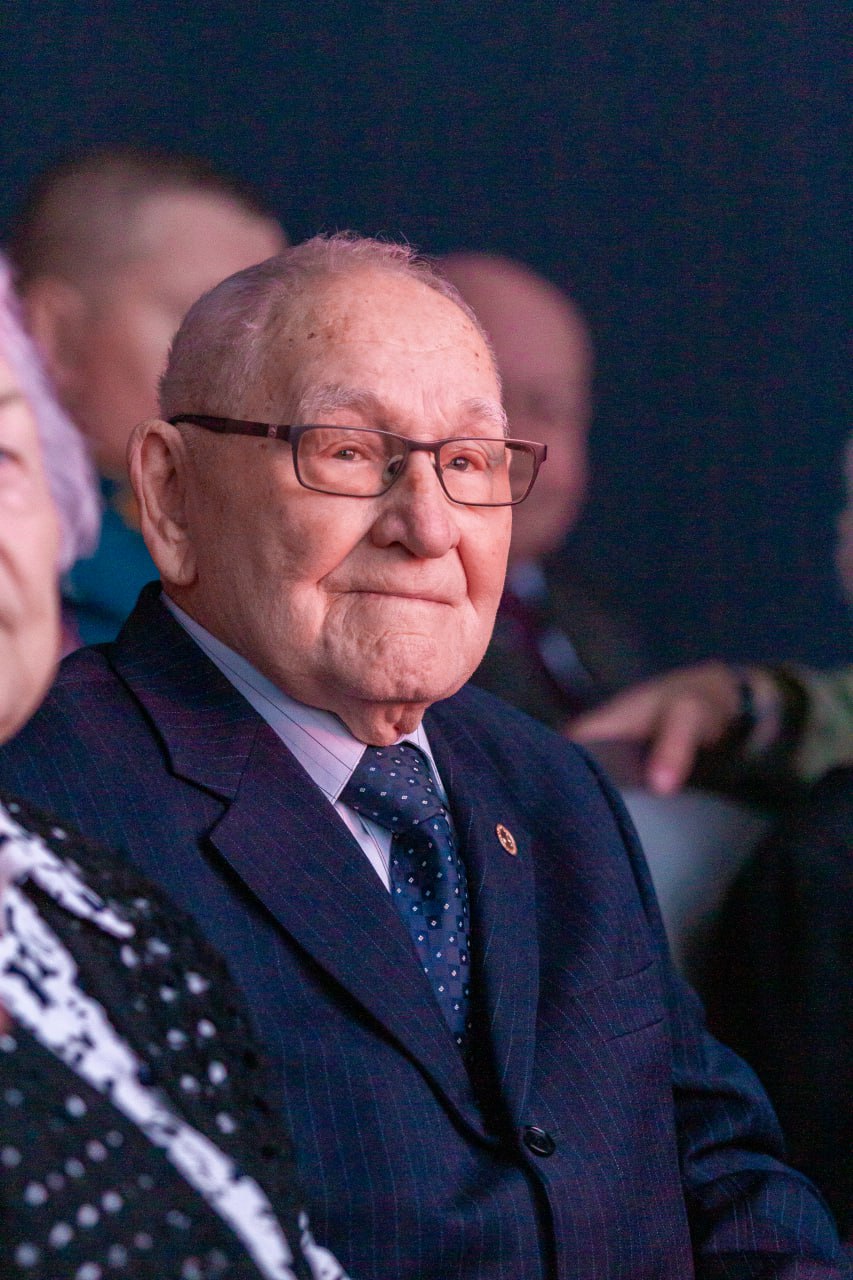

Николай Федорович Лотов: «Мы те, кто пережил великую войну»

Николай Лотов родился в 1931 году в Сибири и переехал в Свердловск, когда ему исполнилось 20 лет – более 70 лет назад. Он заслуженный ветеран оборонно-промышленного комплекса.

Практически вся его трудовая биография связана с «Уралэлектротяжмашем». 4 января 1954 года Лотов пришел на завод в цех № 5 учеником обмотчика якорей электрических машин для подводных лодок. Затем работал настройщиком штампов в механическом цехе №1.

Получив серьезный производственный опыт, Николай Федорович поступил в уралмашевский филиал УПИ на вечернее отделение изучать технологию машиностроения. Продолжал работать до 1958 года в 19-м цехе. После получении диплома в 1960 году был переведен в технологический отдел ртутных выпрямителей, а позже назначен начальником трансформаторного цеха №22.

Николай Лотов родился в 1931 году в Сибири и переехал в Свердловск, когда ему исполнилось 20 лет – более 70 лет назад. Он заслуженный ветеран оборонно-промышленного комплекса.

Практически вся его трудовая биография связана с «Уралэлектротяжмашем». 4 января 1954 года Лотов пришел на завод в цех № 5 учеником обмотчика якорей электрических машин для подводных лодок. Затем работал настройщиком штампов в механическом цехе №1.

Получив серьезный производственный опыт, Николай Федорович поступил в уралмашевский филиал УПИ на вечернее отделение изучать технологию машиностроения. Продолжал работать до 1958 года в 19-м цехе. После получении диплома в 1960 году был переведен в технологический отдел ртутных выпрямителей, а позже назначен начальником трансформаторного цеха №22.

В 1960-е годы Николай Федорович 5 лет проработал в Свердловском обкоме партии, но вернулся на завод, став в итоге главным технологом одного из крупных уральских предприятий. За время работы Николай Лотов защитил диссертацию кандидата наук, стал автором патентов нескольких изобретений. Среди его наград – знак «Отличник соцсоревнования», три знака «Победитель соцсоревнования», три бронзовых медали ВДНХ. За добросовестный труд на заводе Николай Федорович Лотов удостоен медали «Ветеран труда».

В 1991 году Лотов выходит на пенсию. Вроде бы пришло время отдохнуть, но судьба повернулась по-другому. Огромный опыт в производстве оказался востребован, и Николая Федоровича пригласили возглавить Невьянский машиностроительный завод, где он проработал директором с 2002 по 2012 годы. На минуточку, ветерану уральского ОПК к моменту завершения работы было больше 80 лет! Такой энергии и целеустремленности можно только позавидовать.

Невьянский машиностроительный – один из самых старых заводов Урала, он был основан еще в 1701 году. С тех пор Невьянский завод играл огромную роль в жизни страны. Ощутимый вклад завод внес и в нашу Победу. Как рассказывает Николай Федорович, в Великую Отечественную предприятие каждый день выпускало 14 вагонов снарядов для 76-миллиметровых орудий.

К моменту прихода Лотова на заводе накопились проблемы с выпуском продукции, выплатами зарплаты. На посту директора Николай Федорович сумел воплотить в жизнь многое из продуманного еще в диссертации по экономике и технологии производства. Им была разработана справедливая система оплаты труда, запатентован товарный знак предприятия. А самое главное – удалось восстановить на производстве многое из того, что было утеряно в сложные 90-е годы.

Николай Федорович серьезно увлекается поэзией, является автором четырех сборников удивительно лиричных стихов. Но настоящего поэта вдохновляет не только любовь. Мало кто знает, что именно он написал слова гимна Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

В 1991 году Лотов выходит на пенсию. Вроде бы пришло время отдохнуть, но судьба повернулась по-другому. Огромный опыт в производстве оказался востребован, и Николая Федоровича пригласили возглавить Невьянский машиностроительный завод, где он проработал директором с 2002 по 2012 годы. На минуточку, ветерану уральского ОПК к моменту завершения работы было больше 80 лет! Такой энергии и целеустремленности можно только позавидовать.

Невьянский машиностроительный – один из самых старых заводов Урала, он был основан еще в 1701 году. С тех пор Невьянский завод играл огромную роль в жизни страны. Ощутимый вклад завод внес и в нашу Победу. Как рассказывает Николай Федорович, в Великую Отечественную предприятие каждый день выпускало 14 вагонов снарядов для 76-миллиметровых орудий.

К моменту прихода Лотова на заводе накопились проблемы с выпуском продукции, выплатами зарплаты. На посту директора Николай Федорович сумел воплотить в жизнь многое из продуманного еще в диссертации по экономике и технологии производства. Им была разработана справедливая система оплаты труда, запатентован товарный знак предприятия. А самое главное – удалось восстановить на производстве многое из того, что было утеряно в сложные 90-е годы.

Николай Федорович серьезно увлекается поэзией, является автором четырех сборников удивительно лиричных стихов. Но настоящего поэта вдохновляет не только любовь. Мало кто знает, что именно он написал слова гимна Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Любовь Васильевна Рогачева: «Три ведра пшеницы спасли нам жизнь»

В нашем Ленинском районе живет Любовь Васильевна Рогачева – единственный в Екатеринбурге житель осажденного Сталинграда. На праздник в КДЦ «Дружба», посвященный Дню защитника Отечества, Любовь Васильевна пришла с сыном Олегом и внучкой Анной.

Ее рассказы не просто рисуют картину жизни маленького ребенка на линии фронта, а по-настоящему трогают до глубины души. Мало кто способен себе представить, что пережили семьи, маленькие дети, в чей мир пришла такая беда. Пожалуй, это лучшая иллюстрация слов «Лишь бы не было войны!»

Вот, что вспоминает сама Любовь Васильевна о тех годах.

В нашем Ленинском районе живет Любовь Васильевна Рогачева – единственный в Екатеринбурге житель осажденного Сталинграда. На праздник в КДЦ «Дружба», посвященный Дню защитника Отечества, Любовь Васильевна пришла с сыном Олегом и внучкой Анной.

Ее рассказы не просто рисуют картину жизни маленького ребенка на линии фронта, а по-настоящему трогают до глубины души. Мало кто способен себе представить, что пережили семьи, маленькие дети, в чей мир пришла такая беда. Пожалуй, это лучшая иллюстрация слов «Лишь бы не было войны!»

Вот, что вспоминает сама Любовь Васильевна о тех годах.

«Я родилась в 1938 году в городе Сталинграде. Отец умер рано, в 1940 году. Нас у мамы было четверо детей. Мама была неработающей домохозяйкой, ей в то время даже пенсию на детей не давали.

У нас был дом на окраине Сталинграда, на последней улице, дальше – степь. Когда пришли немцы дом разбило, а мы все перешли в летнюю кухню. Все 5 человек. Там – одна койка, стол и печка. И двое полатей.

Мама рассказывала, что когда наши отступали, то высыпали в Волгу полный элеватор зерна, чтобы оно не осталось немцам. И вот она со старшим сыном пошла пешком на Волгу, чтобы набрать зерна. 30-40 минут они шли с моим братом, ему 13 лет было. А бои вокруг уже идут. Дошли до Волги, набрали пшеницы, сколько могли унести, идут обратно, а в это время бомба прилетела. Мать оглянулась, а сына – нет. Перепугалась, а оказывается его только взрывной волной сбило.

Принесли они это зерно и рассыпали нам в постель. А вечером уже немцы заходят, танки. Мать нам говорит: лежите в постели и глаза не открывайте. Было темно, свет не включали. И вот заходят к нам немцы, прожектором все осветили. У меня глаза закрыты, но я помню этот прожектор. А мать говорит: «Дети больны» и они не стали под нами ничего проверять. Так бы все забрали, конечно.

Вот эти примерно три ведра пшеницы спасли, наверное, нам жизнь. У нас несколько месяцев не было ничего, никакой еды, кроме этого зерна. Мама нам варила по поллитра, примерно, в кастрюле на всех пятерых, тянула, знала, что больше ничего нет. У немцев – сухие пайки, на мусорке ничего нет, травы даже нет. Бомбежка идет, а она берет мешок и идет на вокзал, собирает там уголек, потому что осень, зима, печку надо топить, варить зерно надо, воду хотя бы. Женщина она такая была, деревенская, она понимала, что горячее должно быть. Вот этот кипяток должен быть, иначе же люди не будут работать.

Однажды пошла она на станцию за углем и обнаружила там целые штабеля коровьей кожи. Немцы разбили кожевенный завод, кожу собрали и на станцию привезли для отправки в Германию. А рядом висит труп и табличка «За кожу». Хочешь – бери, хочешь – нет. Вот эту кожу мать отрезала, когда видела, что никого нет, и приносила. И эту кожу мы разрезали, из печки палили и варили.. И все, больше ничего нет. Я помню, мне тогда было 4 года, мы все просим «Мам, есть, мам, есть». Сейчас мне очень страшно, как это она терпела, когда дети голодные.

Не знаю даже, как мы выжили. 6 месяцев, получается? Да, больше 6 месяцев, 200 дней. Мать нас не выпускала на улицу, чтобы мы не бегали, да и чего бегать, если немцы во дворе. Шесть месяцев меня не выпускали. Один-то брат шустрый был парень, он выскочил, а немец говорит: «Чисти конюшню». А он говорит: "Не буду". Ему 11 лет было. "Не буду", говорит. Немец вынимает пистолет – и на него. Второй ему говорит: "Франц, ты что делаешь?" А за это время его уже нет, брата. Вот такой он шустрый был.

День, видимо, первый день, когда меня выпустили, я вышла на улицу, и так удивилась огромному солнцу! Я маленькая, а солнце было яркое-яркое. В феврале это было, в феврале весна начинается в Сталинграде. Днем таяло, а ночью подморозило. И вот такое солнце, а под ногами лёд. Ребята выскочили и все в траншею побежали. А для меня, наверное, глубоко было, я вдоль траншеи – за ними. Вот это помню.

А потом наши вернулись. Я говорила уже, что наша улица на краю была, дальше степь. И вот появился самолет без опознавательных знаков, вот так крутанул и что-то сбросил. Видимо, уже знали, что тут люди голодные и сбросили мешок какой-то. Брат у меня шустрый был, бегом туда добежал и в это время солдат наш тоже. Солдат говорит: "Ну, мы, значит, пополам делим". А брат ему: "Нет, ты шестой". Вот такой парень был, царствие небесное ему. "Ты шестой", говорит. "Почему?" "А нас пятеро". Вот такой был помощник.

Конечно, война после этого не кончилась. Все равно – голод, и голод, и голод. 200 граммов хлеба на человека в сутки, килограмм на 5 человек и больше ничего. Мать этот хлеб режет на 5 частей, три кусочка оставляет нам, а остальное продает на базаре и покупает литр муки. Из муки она болтушку делает нам на день.

А кусочек-то хлеба съешь – и нет ничего. Вот такой кусочек, как сейчас в столовых дают. Помню, я быстро, не соображая, его съела и все, а сестра-то мелко-мелко-мелко накрошила и полчаса ест. Я рот разинула – меня-то нет уже ничего. Потом только поняла и тоже так стала есть.

Война закончилась – и опять голод. Мы хотели в деревню уехать, в деревне за счет травы люди выживали, в городе травы нет. А у нас дом разбитый, мы не можем его продать, и денег нет выехать. Мы 4 года жили в летней кухне, и зиму, и лето. Целых 4 года, все 5 человек.

В итоге все же продали все и уехали в деревню. Я там закончила 10 классов, и мы все постепенно вернулись снова в Сталинград, кроме старшего брата, который дал зарок, что никогда больше в Сталинград не приедет. Он старше всех был, больше всех тогда переживал за мать. Я закончила Сталинградский железнодорожный техникум и в 1959-м году по направлению приехала в Свердловск. Нас тогда приехало трое девчат из Сталинградского техникума, но всех направили на разные станции. Мы с тех пор так и не виделись, хотелось бы узнать, какова их судьба. Меня направили на станцию Покровск-Уральский, это под городом Североуральском. Я там проработала 35 лет без остановки дежурным по станции.

Вот так я уже 66 лет на Урале. Это давно уже моя вторая родина. У меня двое прекрасных детей, четверо внуков, один правнук. Я самая счастливая, меня уважают, и я довольна всеми».